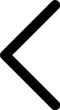

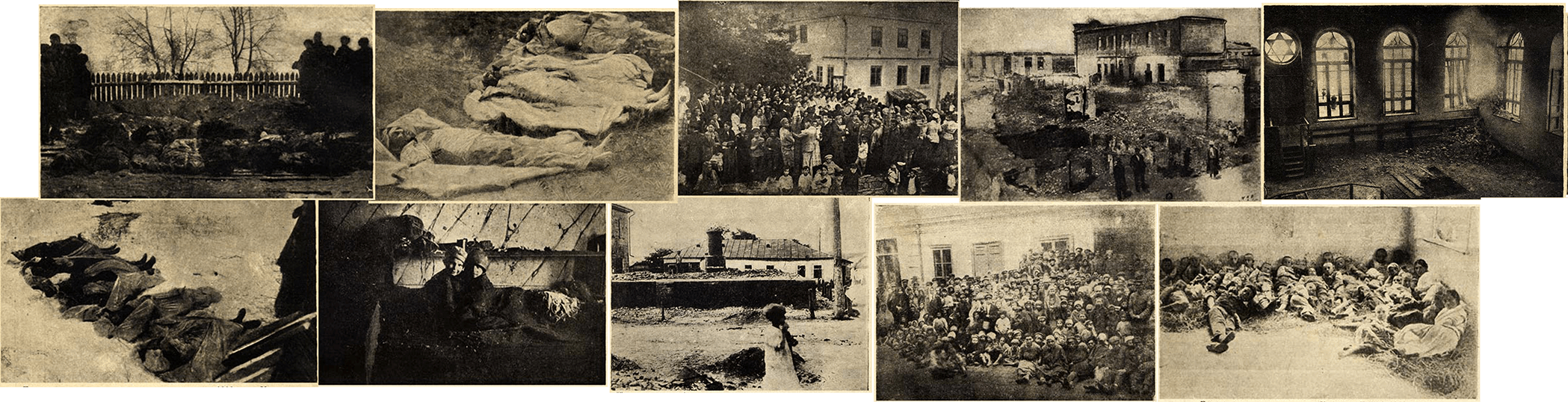

Житомир в годы Гражданской войны пережил три погрома с большим количеством жертв.

Первый из них — погром 8–13 января 1919 года, когда город был захвачен Особым ударным корпусом войск УНР под командованием атамана Александра Палиенко. Погром начался с разгрома еврейских магазинов. В центре города шла непрерывная стрельба, взрывались бомбы. Наряду с солдатами в грабеже участвовали жители городских предместий, учащиеся и чиновники. Первые два дня погром носил характер разбоя. Были случаи изнасилований, производившихся в квартирах ограбленных, часто на глазах родителей, мужа, братьев и сестёр насилуемых. С 10 января налёты на квартиры стали сопровождаться убийствами: группы солдат по 5–7 человек врывались в жилища, собирали жильцов, ставили их к стене, не исключая детей, угрожали расстрелом, отбирали все ценности вплоть до обручальных колец и одежды, а иногда расстреливали людей, отдававших всё без сопротивления. За время погрома было убито 103 еврея. Среди жертв — старики, женщины и дети. Погром прекратился лишь тогда, когда грабить было уже почти нечего.

Второй погром произошёл 22–26 марта 1919 года, когда в город вошли петлюровские войска. Многие евреи покинули Житомир заранее. Первым убитым по дороге в город был 70-летний старик-еврей, шедший в синагогу с талесом в руке. По показанию очевидцев, его приставили к дереву и выстрелили в него, но не сразу убили. У раненого старика хватило ещё силы пройти несколько сажен по шоссе, шатаясь от потери крови, — затем он упал и скончался.

Погром продолжался пять дней, наибольшее число жертв пришлось на первые трое суток.

Далее — цитаты из свидетельств:

«В доме Либермана прятались 62 еврея. Казаки вытащили их наружу и убили всех разрывными пулями. Разбитые черепа…»

«Отец Ульриха был убит. Его мать казаки насиловали, пока она не скончалась».

«В доме Зильберштейна прятались три семьи. Казаки там устроили стрельбу по мишеням: они построили свои жертвы возле стены и целились в их сердца…»

«Дочь Могоровского рыдала от страха. Один из казаков проткнул ей сердце австрийским штыком».

«В доме Ландмана на носилки положили раненого Молталку. Солдаты закричали: “Кто это? Жид?”, и добили его».

«Хана Полякова две ночи носила еду своим братьям, которые прятались на кладбище. В третью ночь она обнаружила их убитыми и изуродованными до такой степени, что их невозможно было опознать».

«Лифшиц Костинская… вместе с двадцатью двумя евреями вернулась в Житомир. По дороге их встретила казацкая рота. Казаки построили евреев попарно и всех застрелили. Лифшиц спаслась благодаря тому, что потеряла сознание».

«Из больницы казаки вывели семерых евреев и отвели их к реке Тетерев. Там их всех расстреляли».

«На волнах реки качаются трупы утопленных евреев».

«На кладбище, в мертвецкой, рядами сложены растерзанные трупы… запах держался в течение восьми дней».

«Зайц… увидел своего зятя и двоих шуринов. Его зять пытался перевязать свои внутренности… Свинья рылась в его животе и ела его внутренности».

«На кладбище лежат молодые женщины с выпотрошенными животами, с отрезанными грудями… Возле трупов родителей находятся трупы их малолетних детей».

«На Киевской улице Слободский видел младенца, сосавшего грудь своей мёртвой матери».

В погроме было убито 400 евреев. Более 1000 были ранены, изуродованы и изнасилованы.

9–11 июня 1920 года в Житомир вошли части польской армии. Обвиняя евреев в обстреле, они начали массовый грабёж и убийства. Один из очевидцев сообщал, что ему лично пришлось видеть на еврейском кладбище 44 трупа убитых поляками евреев, многие из которых были страшно изуродованы: отрублены ноги, пальцы, размозжены черепа, выколоты глаза.

В списке жертв указаны: «Вайнштейн Аврум 50 лет — выколоты глаза и отрезаны суставы пальцев; Котвер Иосиф 41 г. — заживо погребен; Дерос Ицко 35 лет — заживо погребен; Вейцель Борух 55 лет — отрезан нос и выколот глаз; Народицкий Еина 50 лет — выколоты глаза; Фаинзильбер А. 60 лет, Зингер А. 40 лет — сожжен; Горенштейн Герш 76 лет — отрезаны уши, нос и отрублены пальцы; семилетний мальчик Борух — выколоты глаза».

Свидетель отмечал: «Среди убитых не только не известны коммунисты, но большинство их составляют торговцы и старики 65–70 лет». По сообщениям житомирских «Известий», арестованных евреев, в том числе стариков, выводили на Сенную площадь и в городские скотобойни, где их пытали и убивали. Убийства происходили с ведома польского командования, офицеры руководили расправами. Жертвами июньского погрома стали 56 человек.

По сохранившимся именным спискам, в погромах 1919–1920 годов был убит 561 еврей. Более 1000 были ранены, изувечены и изнасилованы. Погромы сопровождались массовым грабежом и разрушением всего хозяйства.

Из книги Давида Элиезера Розенталя «מגלת הטבח» («Свиток резни»). Публикуется с разрешения переводчика на русский язык Михаэля Шафира

I

Первый погром

Ночью 7 января 1919 г. в Житомир вошла республиканская военная часть Батальон смерти под командованием Паленко. Он немедленно сообщил об этом в телефонограмме, направленной в городскую управу. Когда на станцию прибыл заместитель городского головы с членами управы, Паленко их обнял и расцеловал (заместитель городского головы был кадетом). Паленко также сообщил ему цель своего прибытия: «Большевиков следует вырвать с корнем». Когда заместитель городского головы попросил его сохранять в городе порядок, Паленко ответил: «Меня удивляет, что ты стараешься ради жидов. Я тебе советую отстранить их всех от власти в городе». На замечание заместителя городского головы о том, что у него для этого нет полномочий, Паленко ответил, что он этим займется и отдаст относительно этого специальный приказ.

Утром 8 января местные солдаты группами рассеялись по улицам, и начали грабить еврейские дома. Но сразу же был выслан грузовик, груженный пулеметами, на котором находились солдаты Батальона смерти. Солдаты направили дула пулеметов на беснующуюся толпу и сообщили, что заниматься грабежом они никому не позволят. Угроза подействовала. Местные солдаты ушли с улиц. Страх евреев прошел. Они надеялись, что батальон их защитит, и они смогут жить спокойно, но их надежды были тщетными. Целью Батальона смерти было лишь избавиться от конкурентов… После того как они прогнали солдат и чернь, они сами принялись за «работу». Они разбивали ружейными прикладами и гранатами двери и ставни лавок, и опустошали их от товаров. Свои действия они производили спокойно и обдуманно, они грузили товары на телеги и на машины, и отправляли их на станцию, где находился штаб батальона. Солдаты не различали между лавками богачей и бедняков. Они опустошали все лавки без разбора. Товары и ценные вещи они забирали себе, а все остальное уничтожали. И все же солдатам батальона не удалось остаться единственными монополистами. Очень быстро из соседних сел собралось множество вооруженных солдат, которые тоже приняли участие в грабеже. Но солдаты батальона не ограничились лишь грабежом. Каждого попадавшего к ним в руки еврея они нещадно избивали. Много человек было жестоко убито. Евреи бросили свои дома на произвол судьбы и попрятались в щелях и ямах, в подвалах и в погребах. Когда солдаты батальона закончили грабить лавки, они начали грабить дома. Сначала они грабили соседние со станцией улицы, а затем остальные части города. Грабеж, издевательства и убийства продолжались пять дней, от 7 до 11 января 1919г.

Паленко назначил комендантом города Димитровко, и они вдвоем устроили охоту на состоятельных евреев, которых хватали, чтобы получить большие суммы денег в качестве выкупа за их жизни.

Число убитых, которое было записано сразу же после погрома, составило 80 человек. Раненых, многие из которых были ранены тяжело, было очень много. В одном из домов было ранено 25 человек. Было также очень много изнасилованных. Убитыми и ранеными в большинстве случаев были пожилые люди. Ущерб достиг многих миллионов.

(Выдержки из доклада Элиэсберга, члена делегации из Житомира)

II

Второй погром

Красная армия ушла из Житомира 21 марта 1919 г., а на следующий день, 22 марта, во Врангелевку (городское предместье) вошли петлюровские части. Сразу же после ухода Красной армии деятели общины решили отправить делегацию для встречи армии Директории, и ходатайствовать перед ними о сохранении порядка. Им было известно, что в городе началась сильная антиеврейская агитация, и члены Черной сотни делали все, что в их силах, для того, чтобы подготовить почву для погрома и убийств. Они распустили ложный слух, что большевики, прежде чем уйти из города, убили 17 сотен христиан. В действительности, в период от 12 до 21 марта был убит лишь 21 христианин, и среди них были те, кто погибли в ходе партизанской войны. Понятно, что этот провокационный слух был направлен только против евреев. Так, чиновники, оставшиеся со времен царизма, клеветали, что на всех должностях находятся лишь евреи, в то время как подавляющее большинство еврейских жителей, включавшее мещан, торговцев, лавочников и т.д., было самыми большими противниками большевизма. И когда большевицкая власть, для того, чтобы гарантировать выплату наложенной ей на город контрибуции, взяла в Житомире заложников, в их числе также было много евреев.

Все эти ложные слухи достигли петлюровских ушей, и никто не сомневался, что в городе вспыхнет погром. Много евреев, в основном молодых, покинули город, несмотря на то, что не имели никакого отношения к большевизму. Они бежали лишь из-за страха перед погромом. Все беглецы были заклеймены как большевики, и вышел указ, что в случае их возвращения в город они будут расстреляны. Лишь одной группе молодежи, которая вернулась из Бердичева, удалось избежать смерти благодаря ходатайству главы самоуправления. Вмешались также некоторые из деятелей общины.

Среди членов делегации, посланной 22 марта для встречи петлюровцев, были: городской глава Пивецкий, его заместитель Яницкий, член профсоюза Дзейбалтовский и еврей, член общинного комитета. Все они ехали в одной карете. Один встреченный ими в дороге офицер посоветовал им вернуться, а также поведал, что жизнь еврейского делегата находится в большой опасности. Делегация решила, что ее член еврей должен вернуться домой. Еврей вернулся в город переулками и кружными путями. Уже по пути он видел первые жертвы, которые были убиты петлюровцами. Так, при переходе из предместья Врангелевки в город он увидел тело старика примерно семидесяти лет, который был застрелен, когда шел в семинарию с талитом подмышкой.

Первый вопрос, который был задан делегации, касался 1,700 христиан, которые были убиты жидами. Делегация ответила, что это откровенная ложь, и поклялась, что число убитых не превышало двух десятков.

Делегация получила ответ, который состоял в том, что интеллигентных людей можно убедить, и они поверят их словам. Но ненависть, укоренившуюся в сердцах солдат, извлечь невозможно, и даже штаб бессилен что-либо сделать.

Погром начался 22 марта и продолжался пять дней. Только в Житомире (не включая соседние села) было убито 317 человек. Большинство убитых составляли старики, женщины и дети. Молодежь пострадала незначительно, так как молодые бежали вместе с Красной армией, либо спрятались. Некоторым удавалось выкупить свою жизнь за деньги. Но были случаи, когда боевики брали деньги, а затем убивали своих жертв.

Убийства производились со страшной жестокостью. Если бы христиане не прятали евреев, количество убитых было бы больше в несколько раз. 24 марта большевики произвели новую атаку на Житомир, и петлюровцы были вынуждены прекратить погром, так как были посланы на фронт.

23 марта, когда погром достиг своего пика, Житомир посетил Петлюра. Когда ему сообщили о том, что происходит в городе, он сказал, что уже выпустил приказ о прекращении погрома. Но в действительности до 25 марта ничего не было сделано. Лишь 25 марта земская жандармерия во главе с Бонуцким стала препятствовать нападениям, и погром сразу же прекратился.

Если мы хотим знать, какую роль играло армейское командование, нам достаточно вспомнить ответ полковника Петрова, который командовал гарнизоном. Когда ему сообщили, что к нему направляется официальная комиссия по расследованию погрома, он сказал:

— Ох, эта жидовская комиссия! Не о чем и говорить! – и отказался с ней встретиться.

Лишь после того как делегация сообщила ему, что ее члены были назначены Директорией, он согласился с ней сотрудничать, и сказал:

— Наш лозунг: «Бейте жидов, бейте большевиков!».

Было также очень много раненых. Подсчитать их количество не представлялось никакой возможности, так как раненые не могли выйти из своих домов, чтобы получить медицинскую помощь. Лишь на четвертый день погрома по инициативе члена городской думы Думановского была создана летучая санитарная бригада для перевязки раненых. Но находившиеся в городе солдаты не давали ей прохода и мешали выполнять работу. Несколько сестер милосердия несли в еврейскую больницу тяжелораненого старика. По дороге их остановили солдаты, которые хотели этого старика убить, и лишь с большим трудом и с помощью уговоров сестрам удалось спасти этого раненого от смерти. Солдаты согласились их отпустить лишь при условии, что сестры отнесут раненого обратно домой.

В день, когда хоронили убитых, кладбище представляло собой печальную и жуткую картину. Дом очищения был забит телами, большинство убитых составляли старики, женщины и дети. Вокруг дома стояли сотни сирот, женщин, потерявших мужей, и они разрывали небеса своим плачем и рыданиями.

24 марта, когда Житомир атаковала Красная армия, в городе распространились слухи о том, что большевики, захватив город, уничтожат всех находящихся в нем христиан. Поэтому многие христиане выразили желание участвовать в бою с Красной армией. Среди тех, кто присоединился к петлюровцам, было много чиновников, оставшихся со времен царизма, гимназистов, и почти все мужчины из предместий Врангелевка и Малеванка, место проживания низших слоев населения. Они присоединились к петлюровцам не из-за того, что очень их любили, а из-за своей ненависти к евреям. При этом было много христиан, которые защищали евреев, и прятали их в своих домах.

25 марта, когда погром еще не закончился и случаи нападений на евреев еще происходили, комендант крепости издал указ, в котором содержался следующий параграф:

«После того как в городе было восстановлено спокойствие, я призываю жителей, и в особенности евреев, не сидеть, спрятавшись, в своих домах, а выходить на улицы».

Член думы Прокодин попросил коменданта Важного стереть касавшийся евреев параграф, так как невозможно заставить их подвергнуть свои жизни опасности и выйти на улицы после погрома и убийств, которые только что произошли и еще не закончились. Но Важный категорически отказался стирать этот параграф.

Большинство убитых были бедняками. Состоятельным людям в большинстве случаев удавалось выкупать свои жизни за деньги. Старик 74 лет был убит из-за того, что у него в кармане было всего лишь 18 рублей, в то время как от него требовали 1,000 рублей выкупа.

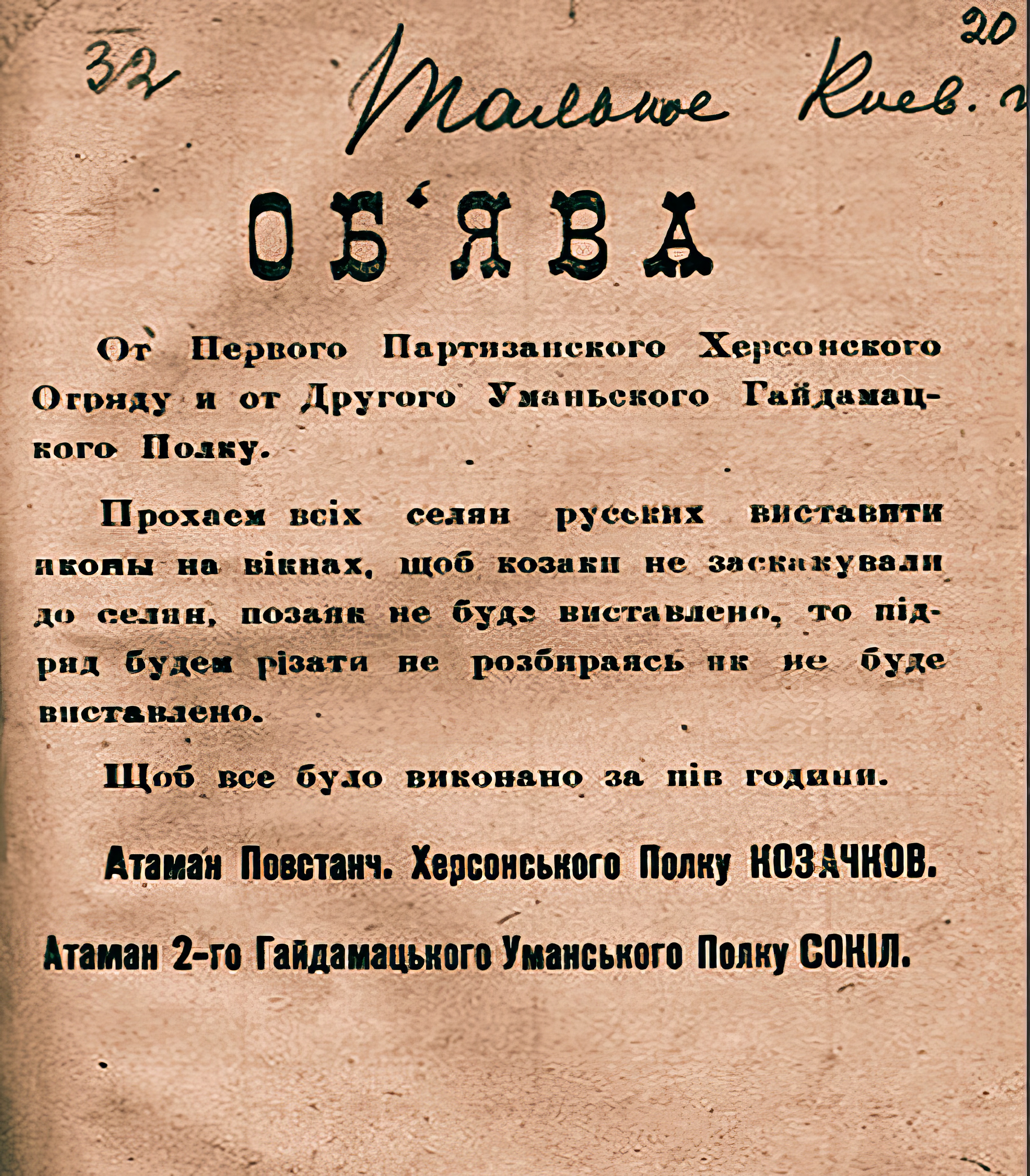

В городе были отпечатаны и распространены листовки «Бейте евреев!» и подобные.

(По сведениям, которые собрал Лифшиц, уполномоченный центрального городского комитета Украины)

III

Волна погромов, в последнее время прокатившаяся по всей Украине, достигла Житомира на своем пике. Если такие города как Овруч, Коростень, Дубровица и Кутузово сильно пострадали, то Житомир весь был разрушен. Многолюдный город, насчитывавший 90,000 жителей, весь был разграблен до основания, от первоклассных складов до крошечных лавок. Центр города и предместья, особняки богачей и лачуги бедняков, все они без исключения стали добычей грабителей. Боевики буйствовали в городе на протяжении шести дней. Они грабили, разрушали, крушили и раздирали на части, как хищные звери.

Эти страшные разрушения, для которых нужны были недюжинные силы, были произведены несколькими десятками боевиков. Я подчеркиваю, «несколькими десятками». Несмотря на то, что в разрушении и грабеже принимали участие целые полчища хулиганов разных мастей. Мужчины и женщины, простые рабочие и интеллигенты. Но все же все эти полчища были лишь арьергардом, который обдирал предместья, оставленные ему боевиками. Тех, кто разрушали склады, поджигали дома, убивали, мучили и насиловали, было лишь несколько десятков. В любом случае, не больше сотни.

Разрушенный город являл собой печальную и разрывающую сердце картину. Но гораздо страшнее и отвратительней было видеть в числе хулиганов людей, одетых в церковную одежду, чиновников и учителей городских школ, которые, отбросив всякий стыд, принимали участие в грабеже вместе с чернью.

В то время, когда боевики пальбой пугали толпу, воспитатели одного из приютов, который существовал и за еврейский счет, послали своих воспитанников наружу, чтобы и они «выполнили заповедь» погрома. Эти малолетки исполнили свою миссию как полагается: они грабили и приносили награбленное своим воспитателями.

Погром и резня в Житомире начались не вдруг. Все было спланировано и подготовлено. Погром в Бердичеве начался 23 марта (по старому исчислению), продолжался всего лишь несколько часов, и в тот же день о нем сообщили в Киев, который не предпринял никаких действий. Когда спустя три дня солдаты ворвались в Житомир и невозбранно буйствовали в нем шесть дней, центральная власть не пошевелила и мизинцем. На ходатайства о прекращении погрома ответ был: «Мы беспомощны». И когда городское самоуправление попыталось создать отряды обороны, власть ей угрожала, что все члены городского управления немедленно будут арестованы и заключены в тюрьму. Примерно через десять дней после погрома городскому самоуправлению удалось получить несколько ружей для охранников, по разрешению, выданному комендантом крепости. Но оказалось, что это разрешение было лишь комедией и издевательством. Оружием разрешено было пользоваться лишь днем, и каждый вечер его следовало сдавать обратно. 11 января 1919 г. комендант крепости пообещал отдать приказ не отбирать ночью оружие у охранников, а на следующий день отдал приказ, что домовые комитеты должны предъявить все имеющееся у них в наличии оружие в течение считанных часов. Понятно, что в этих условиях сорока вооруженным боевикам легко было ограбить всю улицу Вильский, на которой проживает около 10,000 человек, не пропустив ни одного дома, и вчерашние миллионеры сегодня протягивают руку в надежде получить кусок хлеба. Городская управа запросила у Киева помощи в размере 10 миллионов рублей, но правительство выделило лишь два миллиона, да и эта сумма не была получена. Когда делегация вернулась из Киева, житомирское казначейство еще не получило об этом распоряжения. А когда распоряжение прибыло, в казначействе не оказалось денег.

(Бонгард)

Первый погром произошел в Житомире 7 января 1919 г., второй петлюровцы учинили 19 марта. Первому погрому Петлюра не препятствовал, а когда начался второй погром, он был в Житомире, но не пошевелил и мизинцем, чтобы его прекратить. Так единогласно свидетельствуют те, кто был членами думы, Яаков Коломиец и Пейсахович, а также городской глава Пивоцкий и член делегации Эвенчук.

В день начала мартовского погрома Петлюра находился в окрестностях города, во Врангелевских казармах, на расстоянии десяти минут от Житомира. Там он также принял депутацию жителей города, русских, украинцев и поляков, Пивоцкого, Яницкого, Дзевалковского (еврейский депутат Эвенчук задержался в дороге, так как ему стало известно, что в штабе покушаются на его жизнь). На просьбу депутатов прекратить погром Петлюра ответил: «Нет». А когда депутаты вернулись назад, то уже увидели много трупов, валявшихся на улицах города. На площади были собраны груды убитых.

Когда городской глава Пивоцкий, стоя перед такой грудой, закричал солдатам: «Почему вы их убиваете?», ему командир ответил: «Мы получили приказ уничтожать евреев в течение трех дней».

И казаки врывались в жилища, проникали в погреба, тащили попавшихся им в руки евреев и безжалостно их убивали.

В доме Либермана прятались 62 еврея. Казаки вытащили их наружу и убили всех разрывными пулями.

Разбитые черепа…

Отец Ульриха был убит. Его мать казаки насиловали, пока она не скончалась. В доме Зильберштейна прятались три семьи. Казаки там устроили стрельбу по мишеням: они построили свои жертвы возле стены и целились в их сердца…

Дочь Могоровского рыдала от страха. Один из казаков проткнул ей сердце австрийским штыком.

В доме Ландмана на носилки положили раненого Молталку. Солдаты закричали: «Кто это? Жид?», и добили его.

В семье (неразборчиво)льберга убили отца. Пуля дум-дум раздробила ему лицо…

Хана Полякова две ночи носила еду своим братьям, которые прятались на кладбище. В третью ночь она обнаружила их убитыми и изуродованными до такой степени, что их невозможно было опознать – их головы превратились в кровавые сгустки. Лифшиц Костинская пряталась в холодном бердичевском молельном доме. Через несколько дней она вместе со своим младшим братом и еще двадцатью двумя евреями вернулась в Житомир. По дороге их встретила казацкая рота. Казаки построили евреев попарно и всех застрелили. Лифшиц спаслась благодаря тому, что потеряла сознание.

Из больницы казаки вывели семерых евреев и отвели их к реке Тетерев. Там их всех расстреляли.

На волнах реки качаются трупы утопленных евреев.

На кладбище, в мертвецкой, рядами сложены растерзанные трупы. Родственники убитых ходят среди них, чтобы опознать своих близких. С похоронами следует подождать. Таков приказ. А пока что запах мертвечины распространяется по городу. Плохой запах держался в течение восьми дней.

Зайц пришел на детскую площадку, чтобы найти своего зятя. Там стояла пушка и была собрана груда трупов. Среди них он обнаружил своего зятя и двоих своих шуринов. Его зять хотел жить. Шейным платком он пытался перевязать свои внутренности, которые вывалились наружу. Зайц обнаружил пропитанный кровью платок в ране… Когда он проходил по улице Чудновской, он увидел убитого, который был накрыт талитом. Свинья рылась в его животе и ела его внутренности…

На кладбище лежат молодые женщины с выпотрошенными животами, с отрезанными грудями, груды трупов, сложенных один на другой. Ряды голов, тел… Возле трупов родителей находятся трупы их малолетних детей. На Киевской улице Слободский видел младенца, сосавшего грудь своей мертвой матери…

Доктор Фабрикантов, армянин, проработавший 23 года в армии, теперь назначен на должность главврача больницы военнопленных. Он не любит евреев, но при этом принял в больницу раненых при погроме и спрятал их. Когда об этом стало известно петлюровцам, они решили убить раненых и находившихся в больнице пациентов. В течение трех дней и трех ночей доктор Фабрикантов должен был охранять и защищать евреев.

Всего пострадало в Житомире:

103 убитых во время январского погрома.

400 убитых во время мартовского погрома.

Более 1000 раненых, изуродованных и изнасилованных.

Писатель Б. Лекаш

Из книги “Grand Israel meurt”

С текстом книги «Свиток резни» Вы можете ознакомиться на личном сайте Михаэля Шафира

Из книги: Островский З. С. Еврейские погромы. 1918–1921 гг. — М.: Школа и книга, 1926. — С. 10.

<…>

Настоящие кровавые погромы на Украине начались со второго периода отступления «Директории». Погромы происходили на глазах самой «Директории» и ее высшего командования. Так, например: Житомирский погром, устроенный регулярными воинскими частями и повлекший за собой 317 жертв в одном только городе, происходил на глазах самого «батьки» Петлюры, который посетил Житомир в разгаре резни, но ничего не предпринимал для ее прекращения. Полковник Захарчук, вступивший первым в Житомир, открыто заявил посетившей его делегации от Городской Думы, что «жидам не будет пощады», и эта угроза была им блестяще выполнена. Несколько позднее один из важнейших погромщиков, полковник Петров, цинично заявил чрезвычайной следственной комиссии (петлюровской), что армия шла на Житомир под лозунгом: «Бей жидов, бей коммунистов»…

<…>

Из книги: Гусев-Оренбургский С. И. Багровая книга. Погромы 1919—1920 гг. на Украине. — Нью-Йорк: Ладога, 1983. — С. 17.

<…>

Типичная картина погрома

Вариации

<…> Иногда, как в Житомирѣ 22-26-го марта <…> убиваются только старики, женщины и дѣти (317 … человѣка); то есть, всѣ кто не был в состоянiи спастись бѣгством.

<…>

Из книги: Бабель И. Э. Конармейский дневник 1920 года. — М.: Правда, 1990.

Житомир. 3.6.20

<…>

Житомирский погром, устроенный поляками, потом, конечно, казаками.

После появления наших передовых частей поляки вошли в город на 3 дня, еврейский погром, резали бороды, это обычно, собрали на рынке 45 евреев, отвели в помещение скотобойни, истязания, резали языки, вопли на всю площадь. Подожгли 6 домов, дом Конюховского на Кафедральной — осматриваю, кто спасал — из пулеметов, дворника, на руки которому мать сбросила из горящего окна младенца — прикололи, ксендз приставил к задней стене лестницу, таким способом спасались.

<…>

№ 10

Из заключения следственной комиссии по делу о погроме воинскими частями УНР в г. Житомире Волынской губ. в январе 1919 г.

Не ранее 28 июля 1919 г.

Следственная комиссия о погроме начала свою деятельность еще при Директории и действовала на основании особого наказа, утвержденного Директорией 3 марта 1919 г., причем в состав комиссии согласно наказу вошли: представители Житомирской городской думы — член окружного суда В.В. Полынев и присяжный поверенный [С.С.] Горелин; товарищ городского головы С.В. Иваницкий; прокурор окружного суда А.П. Сакович; член окружного суда Г.В. Рублевский; представитель губернского земства, мировой судья П.Т. Редько; представитель уездного земства Л.П. Буйницкий; представитель комендатуры Д. Марчевский; следователь по важнейшим делам П.Б. Соловьев; уполномоченный Центрального комитета помощи потерпевшим от погромов Я.Б. Лившиц; представители житомирской еврейской общины — доктор медицины Я.О. Розенблат и учитель гимназии, кандидат на судебные должности И.Я. Шпильберг, представитель Совета профессиональных союзов, заведующий биржей труда Б.Б. Кимельблат, представитель Торгово-промышленного союза А.О. Оксман, товарищи прокурора М.А. Кац и Н.Ф. Карасев и присяжные поверенные И.Н. Ратнер и П.В. Певзнер. За время с […] марта по 1 августа из состава комиссии выбыли: С.В. Иваницкий, А. Сакович, А.О. Оксман, Д. Марчевский и А.Н. Буйницкий, и на их место вступили: присяжный поверенный, гласный Городской думы М.Д. Скоковский, присяжный поверенный [..]оницкий, член правления Союза металлистов С.С. Бегун, учитель гимназии, помощник присяжного поверенного И.И. Жидловский и представитель Торгово-промышленного союза Г.К. Лихтерман.

Следственная комиссия по делу о первом и втором погромах в городе Житомире, рассмотрев в заседаниях 16, 24, 26 и 28 июля 1919 г. собранный по настоящему делу материал, пришла к следующему заключению:

I.

Последние месяцы 1918 г. политическая и общественная жизнь города Житомира протекала в особенных, исключительных условиях. В то время как до этого Житомир переживал войну, революцию и последующие политические перевороты без особых потрясений, с ноября месяца восстание Петлюры и Винниченко против гетманской власти создало в городе совершенно иную — выбившую городскую жизнь из нормальной колеи — обстановку. Призыв Петлюры к свержению гетмана встретил большое сочувствие, подъем и активную поддержку со стороны окружающего город сельского населения. Самый больной и насущный для последнего — земельный вопрос — и после универсалов Центральной Рады о передаче всей земли трудящемуся народу?” не получил к осени желательного для селян разрешения. Гетманское правительство, хотя и обещало в ближайшее время разрешить вопрос с землей, но на самом деле до конца своего существования не только не дало селянам реальных доказательств приведения в исполнение этого обещания, а наоборот, восстановив частную собственность на землю и признав за помещиками право на получение убытков, в результате вызвало в деревне многочисленные недоразумения между помещиками и селянами. Требования некоторых помещиков встретили противодействие со стороны селян, в деревне создалось повышенное настроение, перешедщее в озлобление после репрессий так называемых «карательных» отрядов гетманской варты, действовавших при поддержке оккупировавших Украину немецких войск.

В половине декабря войска Директории заняли без особого сопротивления Житомир, и последний к концу декабря оказался наполненным массой вооруженных повстанцев-крестьян в числе семи — семи с половиной тыс., незадолго до того мобилизованных из близлежащих местностей, находившихся в процессе стихийного подъема, только что окончивщих свержение нежелательной власти, слабо дисциплинированных, никому не доверяющих, легко возбуждавшихся и поддающихся самым противоположным влияниям.

Несмотря на образование полков, получивших название в зависимости от места их образования — «Житомирский», «Левковский», «Черняховский», все эти вооруженные массы не имели надлежащей войсковой организации: одни эти вооруженные массы — полки, [такие] как Житомирский — управлялись выборным комитетом, другие имели командиров. Ни выборные комитеты, ни командный состав полков не пользовались среди солдат достаточным авторитетом и доверием. Тем более не было реальной власти и авторитетности у гражданской администрации. В результате город фактически оказался во власти недисциплинированной и неорганизованной массы вооруженных людей, которые сразу поставили жизнь Житомира, испытавшего к тому же серьезные продовольственные затруднения, в крайне тяжелые условия. Солдатами стал производиться в городе под видом реквизиции ряд самочинных обысков, грабежей и арестов. Особенную активность проявил в этом отношении полк, квартировавший на Врангелевке.

Все указанные действия направлялись сначала против бывших помещиков и лиц, имевших к ним отношение, причем задержанных уводили обыкновенно на Врангелевку и там подвергали избиениям и самосудам. Затем началось систематическое разоружение городской милиции и ее конного резерва, который был арестован в полном составе под предлогом, что чины его участвовали в карательных экспедициях, тогда как в действительности большинство из них никакого отношения к карательным отрядам не имело. Неоднократные обращения городского самоуправления к высшим властям с просьбами о принятии мер к прекращению анархических проявлений войсковых масс не приводили решительно ни к каким результатам ввиду указанного бессилия властей. Городскому самоуправлению пришлось самому посылать делегацию на Врангелевку для переговоров с солдатами Житомирского полка, и делегации в конце концов удалось убедить солдат допустить специально созданную следственную комиссию к рассмотрению вопроса об основательности указанных арестов, благодар чему многих из задержанных удалось спасти от грозивших им самосудов.

Попытки высшего командования разгрузить Житомир путем направления войсковых частей для исполнения боевых задач успеха не имели, и приказы об этом оставались без исполнения. Не имел также результатов и общий приказ о демобилизации известных возрастов. Только с приближением праздников Рождества часть солдат стала расходиться по домам, большинство же продолжало оставаться в городе.

Что касается политического настроения сосредоточенных в Житомире войсковых масс, то, будучи единодушны в своем стремлении свергнуть гетманское правительство и удовлетворить главный для них насущный вопрос — получить землю, они во всем остальном представляли собой далеко не однородный элемент. С одной стороны солдаты легко проникались большевистскими лозунгами и среди войсковых частей были даже такие, которые, в противовес официальному наименованию войск Директории «республиканскими», называли себя «революционными». С другой стороны, некоторые войсковые части легко поддавались антисемитской агитации, как под давлением командного состава, так и под влиянием провокационных элементов местного населения, стремившегося натравить темную массу солдат и некультурных масс городского мещанства, не принимавшего в своем большинстве никакого участия в политической жизни страны, на евреев, чтобы, с одной стороны, натравить таким образом вышедшую из берегов стихию [и направить ее] по линии наименьшего сопротивления, а с другой стороны — добиться торжества своих черносотенных идей (показания бывшего городского головы А.Ф. Пивецкого, члена городской управы А.Я. Шура, гласного городской думы М.Д. Скоковского, председателя губернской земской управы С.М. Подгорского, члена ликвидационной комиссии губернского земства А.М. Левчановского, осадного коменданта К.Г. Возного и др.; т. 1, л. 15—17, 33—35, 54—56, 78—95, 100—107, 113—133 и 138—141).

II.

Агитация против евреев облегчилась тем, что антисемитское настроение существовало в Житомире давно и что Волынь издавна являлась одной из наиболее правых губерний, в которой очень заметно давало себя чувствовать черносотенство, что ярко проявлялось, между прочим, при выборах в Государственную думу, куда Волынь посылала исключительно правых депутатов. Главными причинами, питавшими и усилившими процветание антисемитизма и черносотенства на Волыни, и в частности в Житомире, надлежит признать: 1) разноплеменность его населения при наличности у него различных экономических интересов; 2) окраинную и так называемую «инородческую» политику правительства до революции 1917 г., которое вело определенную борьбу с украинскими, польскими и еврейскими элементами; 3) вовлечение в политическую борьбу духовенства, которое в лице высших своих представителей и деятелей Почаевской лавры вело в крае ярко-правую антисемитскую, антипольскую и антиукраинскую агитацию, не останавливаясь перед вмешательством в выборы в представительные учреждения и участием в таких политических организациях, как Союз русского народа; 4) специфический подбор в целях той же окраинной политики представителей местной администрации, на которую возлагались определенные политические задачи и котораz была почти поголовно заражена антисемитизмом; 5) крайне низкий культурный уровень волынского крестьянства, объясняющийся, между прочим, отсутствием на Волыни в течение многих лет земств; 6} сосредоточение на окраинах города некультурного мещанства; 7) почти полное отсутствие фабричного пролетариата; и, наконец, 8) почти полное отсутствие в Житомире интеллигенции в подлинном смысле этого слова (показания товарища гор[одского] головы И.П. Вороницына, С.М. Подгорского, доктора Розенблата и А.М. Левчановского: т. 1., л. 108, 68—73, 78—85 и 100—107).

Война 1914—1917 гг. и последующая за ней Гражданская война создали, помимо этих причин, ряд других, имевших своим последствием еще большее усиление национального антагонизма и антисемитизма, тем более что антисемитические элементы использовали войну и вызванные ею явления для новой юдофобской агитации. Дореволюционное царское правительство терпит неудачи на фронте и стремясь возложить на кого-нибудь ответственность за эти неудачи на фронте из опасения взрыва народного негодования, всеми силами старалось доказать, что причину неудач нужно искать в поведении евреев. Путем раскидки циркуляров и анкетных листов, составленных в тенденциозном духе, и путем устной пропаганды некоторых представителей командного состава армии, оно систематически прививало армии, в том числе частям, действовавшим на волынско-галицийском фронте, убеждение, что евреи, привлекавшиеся к несению тягот военной службы наряду со всеми другими гражданами, представляют собой элемент неблагонадежный, чуть ли не изменнический, что их отовсюду следует гнать. Эта систематическая пропаганда имела своим непосредственным результатом то, что некоторые пограничные города Галиции, в которых значительный процент составляло еврейское население, подверглись погромам при явном попустительстве командного состава, а это в свою очередь внушало малосознательным элементам армии, в особенности уроженцам отсталой в культурном отношении Волынской губ.мысль, что евреев можно и даже должно громить (показания Я.О. Розенблата и А.М. Левчановского; т. 1, л. 68—73, 100—107).

Февральская революция положила конец этой антисемитской политике царского правительства. Но вскоре для евреев опять наступили тяжелые дни. Ожесточенная политическая борьба, вызванная революцией, превратилась на Украине в борьбу на национальной подкладке — в борьбу с «москалями», т.е. великороссами, поляками и евреями. Непосредственным результатом этого явился взрыв шовинизма и крайнее обострение национальных отношений. Разжигание страстей на национальной почве отразилось и на отношениях к евреям. Официально и национальная Рада, и гетманское правительство, и Директория заявили о своей готовности обеспечить права национальных меньшинств, а национальная Рада и Директория издали даже закон о национально-персональной автономии, но все это осталось лишь мертвой буквой. Первыми были взяты под подозрение поляки и весь великорусский элемент края, т.е., по терминологии украинских шовинистов, все «москали», с которыми велась ожесточенная борьба. Затем под подозрение взяты были и евреи, которых новая украинская власть в момент своего возникновения объявила было ближайшими союзниками украинцев в их борьбе за независимость, но с отменой национально-персональной автономии закончилось это, — если не в центре Украины, Киеве, то на местах, — воскрешением в некотором отношении политики царского правительства. Еврейство, состоящее, как и все национальности, из самых разнообразных экономических и партийных групп, сплошь и рядом между собою резко враждующих, трактовалось — как и во время революционного царского режима — как единое целое всякий раз, когда та или иная часть его или политическая партия совершала то, что не нравилось гетманскому правительству. Когда Директория организовала восстание против гетмана, и еврейские социалистические партии, считая политику гетманского правительства гибельной для широких народных масс, отнеслись сочувственно к новому республиканскому движению, то волынский губернский староста С.В. Андро пригласил к себе президиум еврейской общины в лице Я.А. Шпильберга, Н.М. Эвенчика (не имевших ничего общего с социалистическими партиями) и Я.О. Розенблата и, приняв их крайне грубо, заявил им в присутствии многих свидетелей: «В Бердичеве сволочная еврейская молодежь расстреливает офицеров-добровольцев, борющихся с большевиками (т.е., очевидно, с войсками Директории). Передайте населению, что я больше этого не потерплю; за малейшее большевистское выступление евреев я залью Житомир еврейской кровью» (показания члена Трудового конгресса П.М. Дзевалтовского, Я.О. Розенблата и Е.Б. Эльясберга; т. 1, л. 124—128, 68—73 и 89—91). Угрозы Андро имели своим результатом то, что не только еврейская демократия, но и еврейская буржуазия, экономически заинтересованная в торжестве гетманского режима, имевшая в составе гетманского правительства своего представителя (министра торговли и промышленности С.М. Гутника), изменила свое отношение к правительству гетмана и встретила занятие войсками Директории Житомира почти благожелательно. Еврейская же демократия встретила войска Директории с чувством радости, а когда в Житомире произошли вооруженные столкновения между немцами и войсками Директории, оказала им ряд услуг, укрывая солдат армии Директории и тайно снабжая их (с опасностью для жизни), продовольствием.

Первые шаги деятельности Директории — восстановление национально-персональной автономии, образование еврейского министерства и т.д. — укрепили, если не все, то, во всяком случае, значительную часть еврейского населения в убеждении, что торжество Директории несет с собой новую эру для евреев. Но вскоре Директория вступила в отношении евреев на путь традиционной политики огульных обвинений и преследований. Все еврейское население, без различия класса и партий, было взято под подозрение. Постунки отдельных лиц или отдельных групп еврейского населения стали опять приписываться всему еврейству. По мере роста большевизма на Украине, когда Директория, склонная вначале заключить соглашение с большевиками для борьбы против Деникина, начала все более терять почву под ногами, отношение ее к национальным меньшинствам, в том числе и к евреям, все ухудшалось, а национальная политика ее агентов на местах приобретала все более двусмысленный характер. Командный состав войск Директории был настроен определенно антисемитически. В действиях местных властей Директории, в особенности военных, начинало все более проявляться стремление вовлечь революционно настроенные массы с пути классовой борьбы и направить их на путь национальной борьбы. Зная, что волынское крестьянство и мещанство издавна настроено антисемитически, что направить страсти против еврее всего легче, военные власти Директории, приобретавшие все большее влияние, вели нередко политику, имевшую яркий антисемитический характер. Представители военного командования войск Директории на местах сплошь и рядом отказывали в приеме евреев в армию (в Черняховке евреи не были приняты в войска даже по мобилизации), а члены Директории в то же время обвиняли евреев в том, что они не вступают в армию. Обвинения, бросавшиеся еврейскому населению, нередко взаимно противоречили друг другу. Так, гетманские власти, как видно из изложенного, грозили залить Житомир еврейской кровью за то, что еврейская молодежь борется против гетмана вместе с войсками Директории, а в военных кругах Директории раздавались обвинения по адресу евреев в том, что они не помогали Директории свергнуть гетмана. Во время борьбы немцев с войсками Директории евреев, опять-таки не отдельные элементы еврейства, а всех евреев вообще, обвиняли, с одной стороны, в сочувствии немцам, с другой стороны, сами немцы обвиняли их в антинемецком настроении и в оказании помощи войскам Директории; взяли в качестве заложников ряд представителей еврейской буржуазии и демократии (тогда как из других национальностей никто взят не был) и даже высказывали взгляд, что петлюровцы подкуплены евреями и потому действуют против немцев. Для евреев все истолковывалось не в их пользу, и даже то обстоятельство, что евреи-солдаты, понимавшие или быстро научившиеся понимать немецкий язык благодаря сходству с ним еврейского разговорного языка, назначались в германских лагерях для военнопленных переводчиками, что влекло за собою некоторые привилегии, вызывало неудовольствие среди солдат-христиан, грозивших, как показывает Н.Д. Гладкий, что они расправятся за это с евреями, когда вернутся на родину (показания Н.Д. Гладкого, А.Я. Шура, М.Д. Скоковского и Э.Б. Эльясберга; т. 1).

Экономические потрясения и продовольственные затруднения, явившиеся результатом войны, дали новый толчок для усиления антисемитизма. Исчезновение с рынков предметов обрабатывающей промышленности и многих продуктов, необходимых деревне, дороговизна предметов первой необходимости и сопряженная с ней спекуляция крайне обострили экономический антагонизм между городом и деревней. Деревня, плохо разбираясь в таких сложных экономических явлениях, как дороговизна и спекуляция, не понимая, что они являются неизбежным последствием войны, и [осушествляя] наблюдения все увеличивающегося роста цен на необходимые ей продукты и все растущую спекуляцию, бороться с которыми оказались бессильными как дореволюционное правительство, так и правительство революционное, начинала относиться все более враждебно к городскому населению, которое, как казалось деревенским жителям, ничего ей не дает и лишь требует от нее все новые и новые жертвы; а так как в городах Волынской губ. торговля, в силу исторических условий и запрещения евреям заниматься в течение нескольких веков многими отраслями труда, сосредоточена, главным образом, в руках еврейских, то все недовольство крестьянства, городского мещанства и местного чиновничества направлялось преимущественно против евреев. Свидетели, принадлежащие к составу администрации, служившей при Директории, как-то: начальник милиции [..], Н.В. Иванов, А.М. Яшенко и Н.А. Немошкаленко, повитовый есаул Н.Д. Гладкий и др. показывают, что на почве вздорожания всех предметов потребления и на почве спекуляции среди христианского населения замечалось враждебное отношение к евреям, независимо от рода их занятий (т. 1Б., л. 3—3 об, 10; т. 1, л. 30). При этом элементы, огульно обвинявшие в спекулятивной деятельности все еврейское население, несмотря на то, что торговлей занимается лишь меньшинство его, а большинство — ремесленники, рабочие, родовая интеллигенция — само страдало от спекуляции, не обращали внимания на то, что в лавках евреев как предметы первой необходимости, так и другие товары продавались не дороже, чем в лавках христиан (показания Марии Бернетевич; дело № 14), и не отдавали себе отчета, что спекуляция объясняется причинами классового характера, а отнюдь не национального.

III.

Надлежит однако заметить, что антисемитские настроения, наблюдавшиеся в Житомире под влиянием всех указанных выше причин, не выливались до январских дней 1919 г., несмотря на антисемитскую агитацию темных элементов населения, проявившуюся особенно ярко на кладбище во время похорон погибших на фронте в дни борьбы с немцами солдат петлюровской армии, в форму стихийной народной ненависти, грозившей стихийным погромом. Наоборот, показаниями многочисленных свидетелей, допрошенных Следственной комиссией, установлено, что, несмотря на наличность всех указанных выше фактов, ничто не предвещало в Житомире до января 1919 г. возможности погрома. Так, учитель гимназии Н.Н. Бернатович удостоверяет, что погром явился для житомирской русской интеллигенции полной неожиданностью (дело № 14). Гласный М.Д. Скоковский, имевший возможность лично ознакомиться в качестве члена Следственной комиссии с настроением расквартированных в Житомире войсковых частей, и член управы А.Я. Шур свидетельствуют, что настроение солдат хотя и было в некоторых частях антисемитским, но отнюдь не было погромным. Побывав несколько раз в Житомирском полку, гласный М.Д. Скоковский вынес впечатление, что этот полк далек и даже чужд был до января 1919 г. какой бы то ни было юдофобской окраски. При рассмотрении дел отдельных евреев, служивших в отрядах державной варты, заподозренных в дружбе к гайдамакам, принадлежность к еврейской национальности нисколько не влияла на отношение солдат к подсудимому и не замечалось разницы в отношении к обвиняемым евреям и не евреям. Среди городского населения окраин и приезжающих в город из соседних деревень крестьян не замечалось, по свидетельству гласного М.Д. Скоковского, погромного настроения. Разговоры о том, что евреи скрывают товар в целях спекуляции, имели место, но эти разговоры отнюль не носили характера национальной травли. Товарищ председателя Волынского губисполкома Абрам Гилинский категорически утверждает, что погромного настроения в частях житомирского гарнизона до соприкосновения их в январские дни с солдатами отряда Палиенко не было, что погромное настроение явилось у них результатом толчка извне после означенного соприкосновения и что в Житомире безусловно не было бы погрома, если бы город не был занят отрядом Палиенко. Гласный Н.О. Таран также категорически утверждает, что в Житомире никогда не было бы погрома, если бы того не захотела власть, если бы погром не был организован. Товарищ городского головы И.П. Вороницын свидетельствует, что антисемитское настроение, существовавшее издавна в Житомире, в особенности среди городского мещанства и чиновничества, находилось в потенциальном состоянии, и что для того, чтобы оно вылилось в форму погрома, необходимы были особые условия, а именно — уверенность в том, что власть желает погрома, дозволяет его и использует. Член Совета житомирской еврейской общины И.А. Барон свидетельствует в качестве местного старожила, что отношения между еврейским и христианским населением носили до погрома такой характер, что если бы погромное настроение не было занесено в Житомир извне, то здесь погрома никогда не было бы (показания Э.Б. Эльясберга, М.Д. Скоковского, А.Я. Шура, Н.О. Тарана, Абр. Гилинского, И.П. Вороницина и И.А. Барона; т. 1).

Сводя воедино показания свидетелей, надлежит, таким образом, прийти к заключению, что все указанные выше факторы создавали подходящие условия для погрома, но не они сами по себе его вызвали. Так обстояло дело вплоть до 3—5 января, когда в Житомире произошли события, использованные всеми антисемитскими элементами для нового похода против евреев и ставшие, благодаря антисемитской агитации, с одной стороны, и поведению власти Директории — с другой, одним из важнейших факторов, давшим внешний повод к устройству первого (январского) житомирского погрома.

Переходя к изложению этих событий, надлежит указать, что уже после первого занятия Житомира войсками Директории здесь образовался Совет рабочих депутатов, действовавший сначала легально, а затем нелегально. Местные военные и гражданские власти, назначенные Директорией, пытались использовать Совет в своих целях и принимали все меры к тому, чтобы убедить его остаться на профессиональной почве, не стремиться к захвату власти и не заниматься политикой. Однако это им не удалось. Все стремления приостановить распространение большевизма как путем непосредственной борьбы с ним, так и путем своего рода «зубатовской» политики, выражавшейся в стремлении склонить советы заниматься только «экономикой», оказались безрезультатными. Большевизм захватил не только рабочих, но проник и в крестьянскую среду. Созванный 30 ноября по инициативе заведующего политическим отделом штаба Оскилко —Н.Д. Гладкого и при содействии местных военных и гражданских властей Директории съезд крестьянских депутатов оказался настолько проникнутым большевизмом, что Н.Д. Гладкому пришлось из опасения принятия съездом чисто большевистской резолюции предложить съезду полубольшевистскую резолюцию, которая и оказалась принятой, и в которой говорилось, что власть на местах должна принадлежать советам рабочих и крестьянских депутатов, но должна перейти в руки советов организованно по всей Украине и что поэтому не следует захватывать власть в отдельных местах, а надо подождать, пока весь народ решит вопрос о власти на Трудовом конгрессе, так как иначе может пролиться кровь. Большевистская агитация пользовалась большим местным успехом и в солдатской среде. Наибольшим успехом она пользовалась в казармах Левковского полка, который считался в советских кругах наиболее сознательным. Менее прониклись болышевизмом солдаты Черняховского полка, причем некоторые элементы Черняховского полка провоцировали солдат примкнуть к болыневикам, преследуя, по-видимому, свои провокационные цели.

После селянского съезда в Житомире образовался Объединенный комитет советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, в состав которого вошло 14 представителей Совета солдатских депутатов, 31 представитель Совета крестьянских депутатов и 14 представителей Совета рабочих депутатов. Всего в состав Объединенного исполнительного комитета советов входило, как видно из изложенного, 49 чел., из которых христиан было 39 или 40 чел. (31 представитель крестьянского совета, 14 представителей солдатского совета и 4—5 представителей рабочего совета) и евреев 9 или 10 чел. Евреи имелись, и даже преобладали, только в Совете рабочих депутатов, что объясняется тем, что в Житомире большинство ремесленников и рабочих составляют евреи. Наиболее сознательным и влиятельным в идейном смысле был Совет рабочих депутатов, представители которого вели определенную агитацию в солдатской среде, которая со своей стороны стремилась оказать влияние на селян. Но фактически хозяином положения был Совет солдатских депутатов, так как в руках солдат была вооруженная сила (показания заведующего отделом штаба Оскилки Н.Д. Гладкого, Э.Б. Эльясберга, члена Совета профессиональных союзов М. Ваксмана, А.Я. Шура, осадного командира К. Возного, А. Голянского; т. 1, л. 22—25, 97—99, 197-198, 112—123, 194—196).

Отношение военных и гражданских властей было двойственным. С одной стороны, они, ведя борьбу с большевиками, боролись как будто бы и с большевистски настроенными революционными организациями. С другой стороны, они принимали меры к организации Совета солдатских депутатов и даже оказывали Совету солдатских депутатов и Объединенному исполнительному комитету полное содействие, поскольку они надеялись с их помощью укрепить свою власть. Так, осадный комендант г. Житомира К. Возный, как видно из собственных его показаний, а также из показаний ближайшего его сотрудника по комендатуре И.Н. Выкиданца (т. 1; л. 74—77 и 97—99), еще до организации в Житомире Совета солдатских депутатов, по собственной своей инициативе, желая сдержать разложение в войсках Директории, решил организовать Совет солдатских депутатов и послал об этом телеграмму в Киев, мотивируя свое ходатайство тем, что за отсутствием командного состава только подобный Совет может внести сдерживающее начало в советскую среду. Из Киева был получен отчет, что разрешение на организацию Совета солдатских депутатов может быть дано только Советом министров Директории. Однако, когда Совет солдатских депутатов образовался, то заведующий политическим штабом Оскилко Н. Гладкий вошел в состав Объединенного комитета советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в качестве официального представителя штаба Оскилко. Гладкий представил в распоряжение Объединенного комитета типографию загального отдела, а военные власти не только не принимали никаких мер к недопущению большевистской агитации в казармах, которая велась совершенно открыто и свободно, не согласились даже на допущение в армии выборного начала. Невступление представителей некоторых социалистических партий — меньшевиков и Бунда — в состав Советов местные представители власти Директории, [например], Гладкий, считали роковой ошибкой (показания Н. Гладкого, Возного, Выкиданца и Ваксмана; т. 1, л. 22-25, 97—99, 74—78, 197—198).

Внешний успех большевистской агитации в рабочей и крестьянской среде в армии побудил часть житомирских коммунистов поднять вопрос о провозглашении на Волыни Советской власти. Часть членов Совета рабочих депутатов, близких по своим взглядам к большевикам, однако находили, что провозглашение Советской власти на Волыни представляется в данный момент нецелесообразным, так как население Волынской губ. — преимущественно крестьянское, малосознательное, отсталое в культурном отношении — и начинать распространение Советской власти на Украине с наиболее отсталой губ. до занятия большевистскими войсками центра Украины — Киева, неправильно. В ответ на это другая часть коммунистов и левых эсеров указывала, что в крестьянской среде Волыни под влиянием всего пережитого во время оккупации Украины немцами и во время гетманского режима, когда практиковалась система карательных экспедиций, настроение большевистское, и провозглашение Советской власти встретит поэтому именно на Волыни сочувствие в крестьянстве. В то же время некоторые группы солдат стали все более настойчиво добиваться перехода власти в руки советских организаций. Это обстоятельство побудило ту часть коммунистов, которая стояла за немедленное провозглашение власти Советов в Житомире, поставить 3 января 1919 г. вопрос этот на обсуждение Объединенного исполнительного комитета советов, который и разрешил его в положительном смысле, постановив опубликовать манифест об объявлении в Житомире Советской власти. На заседании. Объединенного исполнительного комитета, из которых представителей Советов солдатского и крестьянского было 21 [чел.] и представителей Совета рабочих депутатов — 14.

Захват власти в руки Советов прошел совершенно безболезненно. Однако часть солдат Черняховского полка объявила себя нейтральной, предпочитая не вмешиваться в борьбу между Директорией и Советской властью. С другой стороны, часть солдат, как выяснилось, после перехода власти в руки советов, оказалась проникнутой большевистскими лозунгами чисто внешне, имея о большевизме крайне смутное понятие.

Местные высшие военные и гражданские власти Директории, как только в городе стало известно решение Советов взять власть в свои руки, резко переменили свое отношение к Советам. В то время как до этого и губернский комиссар Сумкевич, и представитель главнокомандующего Оскилко — Гладкий, [и] осадный комендант Возный всячески старались войти в контакт с деятелями Советов с целью склонить их оказать содействие власти Директории, все упомянутые лица, как только им стало известно о решении Исполнительного комитета провозгласить в Житомире Советскую власть, сейчас же уехали из Житомира, направившись сначала в Бердичев, а оттуда в Киев (показания Н.Д. Гладкого, Выкиданца, коменданта г. Житомира Клечковского, Э.Б. Эльясберга и др.; т. 1, л. 22—25, 74—78, 90—91, 94).

Перед своим отъездом из Житомира ни высшая в городе гражданская власть, ни осадный комендант Возный не издали никакого приказа об эвакуации правительственных и военных учреждений. Оставшиеся в городе представители комендатуры истолковали это, как видно из показаний повитового есаула Петра Гладкого, в том смысле, что они могут остаться на своих местах и исполнять свои обязанности и после захвата власти большевиками. И действительно, все старшины комендатуры продолжали исполнять свои обязанности и после перехода власти в руки Советов вплоть до того момента, когда в город вступили вновь войска Директории, не усматривая, очевидно, ничего предосудительного в таких быстрых переходах со службы в войсках Директории на советскую службу и с советской службы на службу Директории и [оправ]дывая эти переходы тем, что большевики заявили в январе, что они будут работать со всеми социалистическими партиями (показания Н.Д. Гладкого и И.Н. Выкиданца, т. 1, л. 30 и 74-78).

5 января, после появления на улицах «Манифеста» Военно-революционного комитета о провозглашении в Житомире Советской власти, воинскими частями, поддерживавшими Советскую власть, были заняты по распоряжению Военно-революционного комитета помещения телефонной сети, телеграфа, вокзала, банков, были опечатаны сейфы и т.п. На следующий день, т.е. 6 января, начали доходить слухи об еврейском погроме в Бердичеве, учиненном занявшим его войсками отряда Палиенко, и о наступлении войск Директории со стороны Бердичева, что подтверждалось звуками артиллерийской стрельбы, доходившей до города. Советские власти вскоре вступили в соприкосновение с войсками Директории, с сечевиками. Встретившись с советскими войсками, сечевики начали вести, по словам т. Председателя Волынского губисполкома Абрама Гилинского, среди солдат, стоявших на советской платформе, провокационную агитацию в том же направлении, в каком вели ее впоследствии Соколовский и Григорьев, утверждая, что они, сечевики, стоят также за Советскую власть, но против «жидов», что они тоже большевики, но против комиссаров, что они займут Житомир лишь на несколько дней праздников, чтобы пограбить, а потом уйдут. «Нам только нужно пограбить», — говорили сечевики солдатам советских отрядов. Командный состав сечевиков вел среди солдат такую же провокационную агитацию.

Во вторник, 7 января, в городе были арестованы, по распоряжению Военно-революционного комитета, представители еврейской буржуазии, и в том числе [член] Житомирской городской управы Я.А. Шпильберг, с целью получения у них контрибуции, так как ни у Военно-революционного комитета, ни у Исполнительного комитета совета не было средств. В момент, когда были произведены эти аресты, однако, уже выяснилось, что дальнейшее сохранение Советской власти в Житомире представляется маловероятным, так как на Житомир наступали войска Директории, а войска, посланные им навстречу, отчасти отступили, отчасти разбежались, а отчасти перешли на сторону войск Директории (показания бывшего городского головы А.Ф. Пивецкого, т. Председателя губисполкома А. Гилинского и члена Совета профессиональных союзов М. Ваксмана; т. 1, л. 197—198, 194—196).

День 7 января прошел в Житомире крайне тревожно. Под влиянием известий о погроме в Бердичеве и слухов об отступлении советских войск в городе стали говорить все более определенно о возможности погрома. Тревога особенно усилилась к вечеру, когда в городе кое-где произошли случаи эксцессов по отношению к евреям. Так, на площади Александра И какими-то громилами был разбит рундучок. На Петроградской улице группа солдат, увидев гласного Городской думы Е.Б. Эльясберга, крикнула ему: «Стой! Эльясберг остановился. «Ты еврей?» — последовал полувопрос-полуутверждение. «Еврей», — ответил Эльясберг. Тогда кто-то крикнул: «Бей его». Однако благодаря заступничеству одного из присутствовавших Эльясбергу удалось избежать расправы. В тот же день, около восьми часов вечера, у здания Городской думы разлавалась матерная брань по адресу проходивших мимо евреев. За вышедшим в это время из здания Городской думы гласным Гольфельдом была устроена форменная погоня. Гольфельду пришлось сбросить пальто и галоши и прятаться. По нему стреляли и только случайно он спасся.

Все эти случаи имели, однако, единичный характер. К 10 часам вечера 7 января было на улицах уже совершенно безлюдно. Только маленькие группы солдат по 2—3 чел. второпях проходили по улицам, направляясь к площади (отдельные прохожие беспрепятственно возвращались домой). Ночь с 7 на 8 января прошла спокойно. Солдаты расквартированных полков в Житомире в одиночку и группами покидали город, так как большевистские части были обойдены с правого фланга.

Первые части отряда Налиенко ворвались в город со стороны вокзала и прибыли по железной дороге во вторник 7 января между 10 и 11 часами вечера. В среду, 8 января, в 6 часов утра, т.е. еще до погрома в городе, возникшего в часов 7—8 утра, деятели городского самоуправления получили по телефону от прибывших в город военных властей приказ явиться на вокзал, с предупреждением, что если они не явятся в течение ближайших часов, то по городу будет открыта артиллерийская стрельба. Сам Палиенко прибыл в Житомир также в среду 8 января, но несколькими часами позже (показания Гладкого, Выкиданца, Шура, ПНодгорского, Левчановского, Гилинского, Ваксмана, Эльясберга, Гольдфельда и др.; т. 1, л. 22—25, 74—78, 78—83, 89—91, 100—107,112—123, 194—196, 197—198, 199).

IV.

С раннего утра 8 января начался разгром магазинов и лавок на площади Александра II и на базаре. Часов в 8 утра на углу Михайловской и Большой Бердичевской улицы солдаты в касках уже разбивали стекла и двери одного магазина (показания А.Я. Шура). В это же время был в полном ходу разгром магазинов по Петроградской улице. В этом пункте громили исключительно солдаты стоящих в Житомире полков, уходившие из города. Но Петроградской улице, по направлению к Крошне, двигалось много солдат, которые несли разные, видимо, награбленные вещи (показания бывшего податного инспектора А.Ф. Токаря; т. 1, л. 11-12).

Часам к девяти утра на площадь Александра II прибыл грузовик с солдатами отряда Палиенко. С грузовика был дан залп. Толпа разбежалась. Грузовик остался на площади и начал стрелять по городу по окнам домов. С этого момента начался повальный погром (показания Э.Б. Эльясберга). В 9 час. утра погром был в полном разгаре.

В центре города, на площади, на Бердичевской, Киевской, Михайловской улицах слышалась почти непрерывающаяся ружейная и револьверная стрельба. Время от времени раздавались оглушительные звуки от разрыва бомб — это разбивались более крепкие двери и шторы магазинов. Из разбитых магазинов солдаты всех видов — в касках и шапках с красными шлыками, в разнообразном солдатском обмундировании и просто в-крестьянской и мещанской одежде, но при полном боевом вооружении — вытаскивали и уносили разные вещи. Разбирая в магазинах вещи, солдаты часть вещей выбрасывали из магазинов на улицу и тротуары. Стоявшие тут же группы женщин, подростков и детей жадно набрасывались на добычу и уносили ее. Наряду с солдатами в разгроме магазинов принимали участие и штатские лица, принадлежащие, судя по их внешности, к жителям городских предместий и окраин, к низшему служилому элементу, а также к жителям окрестных деревень и сел. Виднелись среди толпы громил и грабителей также и люди по внешности и одежде несомненно интеллигентные: чиновники, учащиеся. Погром производился методически и спокойно, как будто в уверенности в полной безнаказанности творимого. Разгромлялись одна улица за другой, или ряд магазинов, расположенных на той же улице и т.д. Нередко встречались отряды из солдат и штатских в 5—10 чел., которые отправлялись по указаниям наводчиков, главным образом мальчишек и подростков, в ту или другую часть улины, в тот или другой магазина или квартиру. Наводчиками были нередко дворник и прислуга.

У перекрестков улиц встречались целые заставы из вооруженных людей и солдат, которые пропускали или не пропускали отдельных лиц и прохожих, определяя их отношение к погрому. Нередко перед началом разгрома более богатых магазинов с улицы, где должен был начаться погром, удалялись толпы любопытных или ждущих начала разгрома [людей], и только после окончания разгрома привилегированной частью погромщиков в разбитую лавку беспрепятственно допускались толпы более мелких грабителей, заканчивавщих работу вожаков и главарей погрома.

На улицах города, отдаленных от центра погрома, появлялись группы и одиночные люди, несшие целые узлы, охапки, мешки, коробки и отдельные штуки различных вещей и предметов. Так, на одной улице свидетель Пивецкий видел проходивших лиц, среди которых одно было в дамской ротонде и поверх ее розовое одеяло, другие — с целыми кусками материй и т.д. Свидетель Подгорский встречал группы людей, тащивших на плечах и в сумках кожу, сукно, одежду. Свидетель К.П. Новиков наблюдал, как солдаты и женщины, типа мещанок, с ручными сумками и корзинами, а также громилы других типов, совершенно спокойно и не торопясь разбирали товары; некоторые из них даже примеряли фуражки. Грабители чувствовали себя, по словам свидетеля К.П. Новикова, «как дома», спокойно разбирали награбленное и делились им, причем каждый набирал, что ему приходилось по вкусу. Свидетель[ница] С.А. Домановская наблюдала толпу мальчишек, бежавших в город с довольными лицами и затем возвращавшихся с наполненными мешками и корзинами. Свидетель А.М. Левчановский удостоверяет, что когда он 8 января пошел в город, то мог только дойти до архиерейского дома. Дальше пройти было невозможно. Дорогу перегородила какая-то застава, которая пачками стреляла, и неизвестно было, прекращает ли она этим погром или не пропускает ненужных ей свидетелей погрома. Людей более или менее прилично одетых прогоняли, пропускали на Бердичевскую улицу только людей с винтовками, а может быть по знакомству или по протекции, так как лица подозрительного вида все же ходили взад и вперед по Бердичевской улице.

Со слов своего знакомого В.П. Ржепоцкого тот же свидетель рассказывает, что разбирали и грабили магазины вооруженные люди, но кто они — из местных ли полков или из осадного корпуса Палиенко — трудно было узнать. После того как магазин был разбит, туда заходил и брал товар всякий, главным же образом мещане из пригородов и крестьяне из сел около Житомира. Потом говорили, что даже была установлена «такса натурой» за перевозку награбленного на другой берег Тетерева против Помиг. Можно было наблюдать и приезжавшие в город крестьянские подводы, которые потом уезжали, нагруженные награбленным имуществом. По показанию свидетеля К.П. Новикова, среди лиц, несших в первый день погрома награбленные вещи, можно было видеть и лиц по внешнему виду еврейской национальности. Однако такие случаи были сравнительно редки.

Насилия и грабежи, производившиеся солдатами, как прибывшими, так и ранее находившимися в Житомире, совместно с подонками населения, прогрессировали с каждой минутой, не встречая никакого противодействия. Выстрелы, производившиеся исключительно солдатами, причем в некоторых случаях исключительно с провокационной целью, раздавались по всему городу. Группы конных и пеших солдат без всякой системы то пропускали кучки громил, то препятствовали им проникать в громимые улицы, и везде неуклонно принимали сами участие в погроме, который к вечеру принял стихийные размеры. Двери и окна магазинов выбивались прикладами, топорами, а иногда взрывались ручными гранатами.

Награбленное имущество носилось по улицам беспрерывными вереницами людей в солдатских шинелях и штатской одежде. На глазах представителей Думы отдельные женщины затаскивались в разгромленные помещения и подвергались насилиям, о чем можно было судить по их истерзанному виду.

По улицам города иногда проезжал грузовик, на котором группой солдат нагружались товары из магазинов и отвозились, по-видимому, на вокзал (показания А.Я. Шура, И.Н. Тарана, А.Ф. Пивецкого, К.Н. Новикова, С.И. Подгорского, И.Н. Ратнера, А.М. Левчановского и др., т. 1; рапорт начальника житомирской городской милиции, т. 1).

Можно было видеть множество солдат с целыми мещками награбленных вещей: многие из них бросали стоявшим на улицах женщинам, главным образом прислугам, боты, ботинки и др. предметы, которые им, очевидно, уже некуда было девать (показания И.Н. Ратнера) или продавали их, кому случится, за бесценок.

Участие в погроме принимали солдаты всех частей, находившиеся тогда в Житомире. Однако солдаты Осадного корпуса атамана Палиенко, в особенности бывшие в шапках с красными верхами, считали себя как бы главарями положения. Палиенковские солдаты старались не допускать других грабить. Вещи свозились на вокзал на грузовиках (показания Э.Б. Эльясберга). Солдаты с красными верхамина шапках несли как бы караульную погромную службу, отбирая у других солдат и громил и забирая себе награбленные вещи. Эти же солдаты свозили награбленное в комендатуру и там распоряжались им по своему усмотрению (показания свидетелей Левчановского и Выкиданца).

Первые два дня погром носил характер грабежа и разбоя, систематических убийств и насилий против евреев не было. Были случаи изнасилования и попыток к таковому, производившиеся тут же на квартирах ограбленных лиц, часто на глазах родителей, мужа, братьев и сестер насилуемых; но случаи эти были сравнительно редкими, и то главным образом [происходили] тогда, когда ворвавшаяся банда грабителей или кто-нибудь из них были пьяны (показания Златы; т. 1, л. 39; Шлиомы Пресмана, дело № 30 и др.). В эти дни было ограблено также несколько христианских магазинов и квартир, преимущественно из числа тех, на которых не было нарисовано, как на многих квартирах и магазинах, крестов, предохранявших от погрома (показания Н.О. Тарана и И.П. Вороницына). Особенной вражды против евреев, ненависти, стремления к издевательствам и надругательствам не было. На некоторых улицах евреи целыми группами стояли в воротах усадеб, мимо них проходили разные люди, и никто их не трогал (показания А.М. Левчановского). Однако антиеврейское настроение проявлялось среди солдат то в той, то в другой форме. Так, свидетель М.Д. Скоковский 8 января днем видел, как молодой солдат в каске гнал перед собой по Киевской улице старика-еврея и беспощадно избивал его нагайкой. Того же свидетеля М.Д. Скоковского два раза останавливали на улице и проверяли документы по подозрению в том, что он еврей. Таков был характер погрома в течение первых двух дней.

К 10 января погром в центре города как бы стих. Однако 10 января погром разразился с новой силой, но сферой его действий явились более отдаленные части города: Кодовка, Сенная площадь и окраины. В разгроме теперь принимали участие, главным образом, подонки населения: жители предместья Малеванки и окрестных деревень — Сыш, Левкова и др. При помощи небольших отрядов, высылавшихся комендантом Возным по требованию городской управы, иногда отряда в 2—3 чел. надежных милиционеров, удавалось отстоять ряд домов, но бывали нередко случаи, когда высланный комендантом Возным отряд сам присоединялся к громилам (показания А.Я. Шура, Н.Д. Гладкого и др.).

В центре города погром, затихший к 10 января, принял [угрожающий] характер и стал выливаться в целый ряд налетов на усадьбы, дома и квартиры евреев. Отряды из солдат и вооруженных людей врывались в квартиры отдельных жителей и под угрозой расстрела забирали деньги и имущество. Отдельные случаи налетов на квартиры, грабежи в домах и вымогательства имели место и в первые два дня погрома, но с 10 января эта форма погрома стала более определенной и яркой и как бы проводимой по известной системе. До пятницы 19 января было всего несколько случаев нападения на квартиры и убийств; в эти же первые два дня были убиты: Даль (по Острожской ул.), Псахис, Гуденко и Файнлунд (все по Киевской ул.) и [кроме того] было 2—3 убийства и ранения.

С 10 января налеты на квартиры, сопровождавщиеся разбойными нападениями, насилиями и убийствами, приняли массовый систематический характер. Группы солдат в 5—7 чел., иногда со старшинами, врывались в квартиры, собирали жильцов, приставляли их к стенке, не исключая маленьких детей; угрожая расстрелом, глумились, отбирали все драгоценности вплоть до обручальных колец, деньги и платье, а иногда и расстреливали ни в чем не повинных людей, отдававших убийцам решительно все, что при них имелось. Целые кварталы, квартира за квартирой, обходились группами вооруженных солдат, преимущественно в касках и с красными головными уборами; у жильцов отбирались ценные вещи и деньги, некоторые из жильцов без всякого повода отводились на вокзал, отчаянно избивались по дороге и на вокзале, а иногда расстреливались.

Врываясь в дома, солдаты и офицеры часто заявляли, что они разыскивают большевиков. Обращаясь к лицам, ничего общего с большевиками не имевшими, они нередко говорили: «Хотел Советскую власть — вот тебе Советская власть», — и вслед за этим грозили им расстрелом (показания Либера Фильштейна; т. 1, л. 168; заключение следственной комиссии по делу об участии в погроме Георгия Паздерника, дело № 14). Квартиры состоятельных евреев, заведомо чуждых большевизму, подвергавшихся даже арестам со стороны советских властей в качестве заложников, пользовались во время погрома особенным вниманием, в особенности со стороны старшин (показания А.Я. Шура и др.). Были десятки и даже сотни случаев полного разорения и лиц неимущих, у которых была отнята буквально последняя рубаха (показания потерпевших во время первого погрома; т. 2.). Но в первую очередь разгрому подверглись все те же квартиры лиц, у которых громилы надеялись получить побольше выкупа, и наибольшее число налетов произошло в центре города, где живет наиболее состоятельная часть еврейского населения (рапорт начальника городской милиции Ященко; т. 1 Б).

Многих из состоятельных евреев, уведенных из квартир, налетчики потом освобождали за выкуп. Выкупы требовались именем как бы законной власти, как вполне легальная форма контрибуции или наказания, наложенных кем-то на все еврейское население за участие его в большевизме или просто как доказательство лояльности по отношению к украинской государственной власти. Свидетельствует об этом целый ряд расписок самого разнообразного содержания, выданных от имени разных старшин, значковых командиров отдельных частей жертвам погромов, от имени прямо тех или иных частей или полков, просто отдельных сечевиков и гайдамаков. Многие из этих расписок были подписаны совершенно неразборчиво и вымышленными фамилиями, а также званиями несуществующих полков и частей. Так, на квартире Псахиса по Илларионовской ул. одной бандой грабителей была оставлена записка: «Были казаки осетинского полка, дань получили». Пришедшая затем другая партия заявила, что осетинского полка не существует, отобрала эту расписку и взамен ее выдала другую такого содержания: «Обыск произведен, и ничего не найдено. Сечевик Андреевский» (показания свидетельницы Гени Псахис, дело № 15). Наряду с указанными расписками были однако и такие, которые были выданы действительно старшинами и командирами частей.

Некоторых из уведенных из квартир лиц солдаты препровождали в гостиницу «Франция», где им было предложено под страхом расстрела внести денежный выкуп; некоторые из этих лиц выкуп внесли и были освобождены, другие же, не имевшие при себе денег, часто отпускались, чтобы достать их, причем другая часть арестованных оставалась в качестве заложников и отпускалась по внесении денег. На квартиры состоятельных евреев производились усиленные налеты группами лиц со старшинами во главе. Грабители подъезжали на извозчиках, предъявляли в большинстве случаев ордера на право производства обыска за подписью коменданта Дмитренко и тщательно забирали все драгоценные вещи вплоть до серег с ушей женщин. В квартирах, где добыча была особенно ценна, налетчики вели себя весьма вежливо и предупредительно, в некоторых случаях грабители обнаружили и другие таланты в виде игры на рояле и производили обыски под музыку. Некоторые из квартир посетил с целью ограбления сам комендант Дмитренко, который не считал нужным скрывать своей фамилии.

В дни 11-12 января работа налетчиков, как солдат, так и старшин, и количество арестов с целью вымогательства усилились. Явление это обусловливалось, по-видимому, предстоящим уходом отряда Палиенко из города и желанием максимального использования возможности наживы (показания свидетеля А.Я. Шура). Характерен в этом отношении случай ареста и увода на вокзал 32 лиц из усадьбы Вайнштейн по Театральной ул., № 3. В доме этом живет 38 преимущественно еврейских семейств. Когда начался погром, жильцы этого дома, во избежание налетов, закрыли ворота и все ходы на запор.

В течение первых дней погрома было несколько безуспешных попыток небольших групп солдат проникнуть внутрь усадьбы. Наконец, 11 января, около 4 часов дня во двор усадьбы ворвалось около 30—40 вооруженных солдат и, заявив, что из усадьбы кто-то стрелял из пулемета и что в усадьбе есть спрятанные пулеметы, стали производить обыск. Собрав по квартирам почти всех жильцов — мужчин этой усадьбы, а также лиц, скрывавшихся в ней или случайно туда попавших, как, например, секретаря городской управы Рабиновича (бундиста), солдаты вывели всех во двор, свели в одно место и начали якобы допрос. При этом один из солдат в шапке с красным шлыком без всякой причины и повода, не удовлетворившись ответами [на вопросы], заданные им одному из молодых людей, тут же выстрелил из винтовки, убил его наповал.

Убит был Нухим Эпштейн, жилец усадьбы № 3 по Театральной улице. Окружив выведенных лиц, солдаты повели их на вокзал. Арестованных было 32 чел., среди которых были старики и подростки. По дороге все арестованные беспощадно избивались и подвергались насилиям, глумлению и издевательству; кого не успели ограбить на месте. в усадьбе, тех грабили по дороге в несколько приемов, причем на вокзале их почти совершенно раздели, так что почти все попали в арестантский вагон без сапог, шапок и в одних сорочках. Результатом этого ареста явилось требование и получение выкупа от целого ряда арестованных, причем требование выкупа исходило от есаула, официально ведавшего на вокзале арестованными. В качестве выкупа были взяты даже деньги, заведомо для вымогателей принадлежавшие не тому лицу, от которого требовался выкуп, а тому учреждению, в котором это лицо служило, — это случай ограбления кассы ссудосберегательного товарищества, в помещении которого был доставлен с вокзала из числа арестованных в усадьбе Вайнштейн лиц Кашук, член правления ссудосберегательного товарищества, с тем, чтобы он открыл кассу и выдал деньги (показания Короля, Вайнштейн, Кашука, секретаря Городской управы Рабиновича и др.; т. 1, л. 150—193).